INTERVIEW : Le mythe de la méritocratie a-t-il encore un sens ?

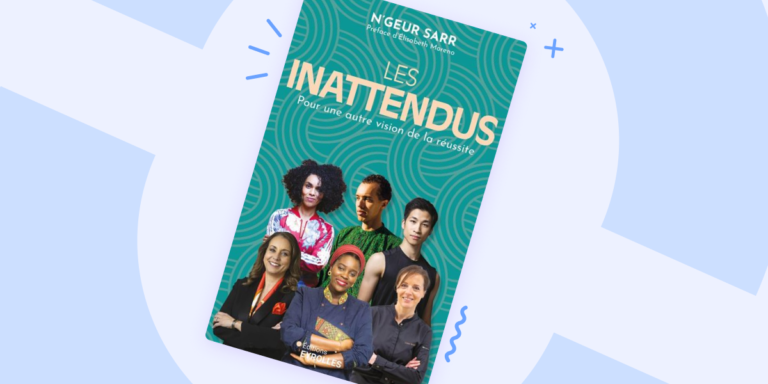

Éléments de réponse avec N'Geur Sarr, auteure du livre « Les Inattendus, pour une autre histoire de la réussite »

Vous avez sorti cette année le livre « Les Inattendus, pour une autre vision de la réussite », où vous revenez notamment sur la notion de réussite et le mythe de la méritocratie. Entrons dans le vif du sujet : est-ce qu’en France, en 2024, plus on travaille, plus on réussit ?

Non, c’est loin d’être aussi simple que ça ! Si la quantité de travail était proportionnelle à la réussite, nous ne verrons pas tant d’inégalité de salaire entre les différents métiers dits “pénibles” qui exigent de nombreux efforts mais avec un maigre salaire. Dès l’enfance, on nous inculque qu’il suffit de bien travailler à l'école pour réussir, en oubliant de préciser que nos chances de “réussir” dépendait aussi de notre bagage social, culturel et économique.

Pourquoi les mythes de la méritocratie et du self made man sont-ils toujours aussi puissants dans le récit français ? Et qu’est-ce qui vous a donné envie de le déconstruire ?

En France, la méritocratie est vantée comme un symbole de l’idéal républicain où chacun, indépendamment de son origine sociale, a les mêmes chances de réussir. En s'appuyant sur sa détermination et ses efforts, chacun peut briser les chaînes de son destin tout tracé grâce à sa volonté individuelle. En somme, « quand on veut, on peut ».

Cette vision légitime un ordre social où le labeur acharné serait proportionnel à la réussite. Or les statistiques sont criantes à ce sujet : les jeunes issus des milieux ouvriers, âgés de 18 à 23 ans, représentent environ 30% de la population, mais ne constituent qu'1% des élèves à Polytechnique (1) ou encore les femmes qui représentent 52% de la population française, ne représentent que 15% des dirigeants des 120 plus grandes entreprises françaises (2).

Cette approche peut même devenir culpabilisante et stigmatisante envers ceux qui ne réussissent pas selon les critères sociétaux en leur faisant croire qu'ils manquent de volonté et de détermination, et en renvoyant ces "vaincus du système" à leur seule responsabilité.

C’est pour cela que j’ai voulu déconstruire cette approche dans ce livre car on oublie trop souvent que chaque individu est le produit de son environnement. Notre trajectoire est façonnée par notre entourage et d'autres circonstances qui sont propres à notre expérience personnelle et intime.

Vous commencez votre travail de déconstruction de la notion de réussite (avec Gatemeri) alors que vous même êtes au top de votre carrière professionnelle chez Canal +, pourquoi ?

En effet, pendant 7 ans je développais le business de Canal+ dans plusieurs pays africains. En 2020 je dirigeais le projet le plus ambitieux du groupe à l’international, je manageais des équipes multiculturelles et j’étais identifiée comme “talent”. Mais à la veille de mes 30 ans, j’ai connu une traversée du désert professionnel pendant laquelle je me questionnais beaucoup sur le sens de ce que je faisais, ces moments de doute combinés aux rythmes de voyages assez denses se sont soldés par un burn out et j’ai du rentrer à Paris. Après quelques mois à accuser le coup, j'ai décidé d’utiliser ma voix pour trouver ma voie en allant à la rencontre de personnes aux profils et horizons divers qui ont su (re)redéfinir leur propre réussite à travers mon podcast Gatemeri.

Et on constate que parmi vos invités, la quasi-totalité ont dû se réapproprier cette notion de réussite…

Exactement ! Ce qui ressort, c’est que notre image de la réussite est avant tout conditionnée par la société et ses représentations de ce que veut dire réussir sa vie. A cela s'ajoutent les injonctions familiales relatives à notre milieu social et culturel. D’ailleurs c’est pour ça que j’ai tenu à rencontrer une grande variété de profils ( tels que l’artiste Gaël Faye, l’amiral Olivier Lajous, la cheffe d’orchestre Claire Gibault ou encore l’ex ministre Elisabeth Moreno ) et qui sont issus de milieux complètement différents, pour savoir comment ils ont su se réapproprier cette notion de réussite pour l’aligner avec leurs propres aspirations et ambitions.

Selon vous, le concept de réussite, notamment professionnelle, a-t-il évolué ces dernières années ? Qu’est-ce qui les différencient de leurs parents ?

Pour les générations qui nous ont précédés, le travail était très identitaire : on se définit par notre profession, et si on en a pas, on n'existe pas. Et c’est encore vrai pour un certain nombre de personnes qui se définissent encore par ce qu’ils font et non par ce qu’ils sont… C’est tellement ancré dans la société de se définir par son travail, la preuve, c’est la première question qu’on pose généralement lorsqu’on rencontre une personne…

Je pense que les nouvelles générations essayent de se définir davantage en tant qu'individus en explorant leur ambition au l’aune de leurs passions et de leurs valeurs qui font sens pour eux. Et le travail vient comme un moyen de soutenir cette existence-là, on travaille pour vivre et non plus l’inverse. Ça vient chambouler tout le paradigme, et elle est là la vraie différence avec nos parents ! De moins de moins de jeunes sont prêts à se tuer à la tâche à finir tous les soirs à 22h et à se consacrer corps et âme à leur entreprise.

On connait tous le « quand on veut, on peut ». Dans votre livre, vous citez notamment Chantal Jacquet, qui dit que c’est plutôt dans l’autre sens : c’est quand on peut que l’on veut…

Effectivement, puisque dans cet adage de « quand on veut, on peut », il est induit qu’on part tous avec les mêmes prédispositions. Or, si je suis un enfant d’ouvriers et que dans mon entourage personne n’a fait d’études, qu’il n’y a pas de physiciens ou d’entrepreneurs, je ne peux même pas voir que ces métiers existent !

Personnellement j’ai eu la chance d’avoir le modèle de mes grandes sœurs qui avaient fait de très bonnes études, donc dès la seconde je savais que j’allais aller en prépa, c’était déjà dans mon paysage, je savais que ça existait. Et je pense qu’on a là l’une des premières sources des inégalités sociales : le manque d’information. Le plus souvent, cette information ne sort pas de certains cercles, elle n’est pas assez démocratisée. C’est ce qui fait qu’on se retrouve tous dans les mêmes milieux et qu’on perpétue malgré nous la reproduction sociale.

Quels seraient les leviers politiques qui pourraient être activés pour tendre à plus d’égalités des chances ?

Les budgets alloués à l’éducation dans certaines banlieues et zones rurales sont bien trop faibles par rapport aux efforts consentis dans des zones comme Paris intra muros. Je pense également que hiérarchiser la réussite est un vrai problème : on va féliciter celui qui a 20 en maths, celui qui obtient la même note en arts-plastiques, on va lui taper sur l’épaule en lui rappelant que c’est bien mais qu’il faut avant tout réussir en maths. Ça bride les élèves, et surtout ceux qui n’ont pas beaucoup de perspectives. Dans le livre on peut d’ailleurs lire le témoignage de Merouan Bounekraf de Top Chef, à qui on disait « travaille à l’école, sinon tu vas devenir cuisinier ! » et il a bien été assidu, il est devenu cuisinier (rires).

On célèbre souvent le sport comme le meilleur porte-étendard de la méritocratie, en partie parce que les minorités y sont plus représentées. Est-ce finalement le plus méritocratique des secteurs ?

Je n’en suis pas sûre, dans le livre je partage d’ailleurs le portrait de la la neuro-scientifique Samah Karaki, qui a écrit « Le talent est une fiction », elle démontre que dans le sport, seul le travail paye. Mais pour pouvoir travailler, il faut bénéficier d’un environnement qui nous laisse y consacrer du temps et avec les bonnes infrastructures, d’ailleurs on observe que beaucoup de grands sportifs, bien qu’issus de minorités, ont des parents qui ont été sportifs de haut niveau… et ont le réseau qui va avec.

Parmi vos invités il y a Bruno Mendes Da Silva, qui a grandi dans une famille nombreuse et modeste. Ses collègues parisiens ne comprennent pas pourquoi il dépense son argent dans des choses qu’ils jugent futiles comme des montres ou des grosses voitures. Il leur rétorque que c’est parce que pendant qu’ils étaient probablement en colonie de vacances, lui regardait la télé et ne pensait qu’à ce qui lui manquait…

Que voyait Bruno lorsqu’il regardait la télé ? Comment y était représentée la réussite ? Des grosses voitures et des grosses montres ! Ce qui rappelle la fameuse phrase du publicitaire Jacques Séguéla : « Si à 50 ans on a pas de Rolex, on a quand même raté sa vie ». Évidemment que sa vision de la réussite sera différente de ses camarades car ils n’ont pas été exposés au même environnement. Je pense que l’erreur serait de rendre cette notion de réussite homogène et non individuelle et singulière à chacun.

Vous prenez notamment l’exemple du héros du film Perfect Days de Wim Wenders, qui trouve son bonheur dans le fait de bien faire son travail qui consiste à nettoyer les toilettes publiques du quartier chic de Shibuya, à Tokyo. Peut-on réussir sans succès ?

Tout le sujet est là. Le succès, c’est quelque chose de quantifiable et qui a trait à la perception extérieure : une influenceuse qui a une très grosse communauté, on peut dire qu’elle a du succès, mais a-t-elle “réussi” pour autant ? La réussite est intérieure, et ne peut en juger que la personne concernée, c’est quelque chose d’intime. Dans Perfect Days, la sœur du héros, qui est dans les voitures de luxe, ne peut pas comprendre que son frère soit heureux à nettoyer des toilettes, mais lui a l’impression d’avoir réussi sa vie, et c’est tout ce qui compte finalement.

Qu’est-ce que le sweet spot, et est-ce pour vous ce qui se rapproche le plus de la réussite finalement ?

Le sweet spot est un concept qui s’applique à plusieurs domaines symbolisant une zone où l'équilibre parfait entre divers paramètres est atteint. Dans le sport, il incarne la position optimale pour frapper une balle afin de gagner le set à tous les coups, qu'il s'agisse de golf ou de tennis par exemple. C’est le croisement entre ce qu’on aime faire et ce qu’on ne sait pas encore faire. Le sweet spot rassemble les critères qui correspondent à notre définition de la réussite à l’instant T et devient ainsi notre boussole. C’est un ensemble de raison d’être, de principes directeurs et de valeurs fondamentales qui guide les actions et les décisions d'une personne, que l’on pourrait précieusement protéger sous un Gatemeri.

D’ailleurs, que veut dire Gatemeri ?

Au Rwanda, les femmes confectionnent des paniers décoratifs traditionnels omniprésents dans les foyers et lors des mariages pour transporter des trésors destinés aux mariés appelés Agaseke. Le couvercle utilisé pour refermer ces paniers s’appelle Agatemeri (où le “A” désigne l’article) et pour moi, il symbolise la protection de notre héritage personnel, nos valeurs et notre authenticité, en somme il incarne la définition de notre propre réussite.

- X

Sur la même thématique

Préparez-vous à

décrocher votre job !

155 000

CV lus en moyenne chaque jour, soyez le prochain à être vu !

soyez visible auprès des recruteurs

905 937

offres en ce moment, on vous envoie celles qui collent ?

soyez alerté rapidement

Toutes les offres d’emploi

- Paris

- Lyon

- Toulouse

- Marseille

- Nantes

- Bordeaux

- Strasbourg

- Lille

- Rennes

- Montpellier

- Nice

- Aix-en-Provence

- Dijon

- Reims

- Grenoble

- Annecy

- Angers

- Metz

- Nanterre

- Tours

- Accueil

- Média de l'emploi

- Être bien au travail

- INTERVIEW : Le mythe de la méritocratie a-t-il encore un sens ?

{{title}}

{{message}}

{{linkLabel}}