Droits des femmes et égalité salariale : les dates clés dans l'Histoire

Retour sur les tournants et les évolutions marquantes dans l’Histoire des droits des femmes au travail.

Si l’égalité des droits et des salaires sont des combats qui restent à mener, le chemin parcouru depuis près d’un siècle est spectaculaire tant on partait de (très, très) loin! A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, retour sur ces moments charnières qui ont marqué l’Histoire des droits des femmes au travail.

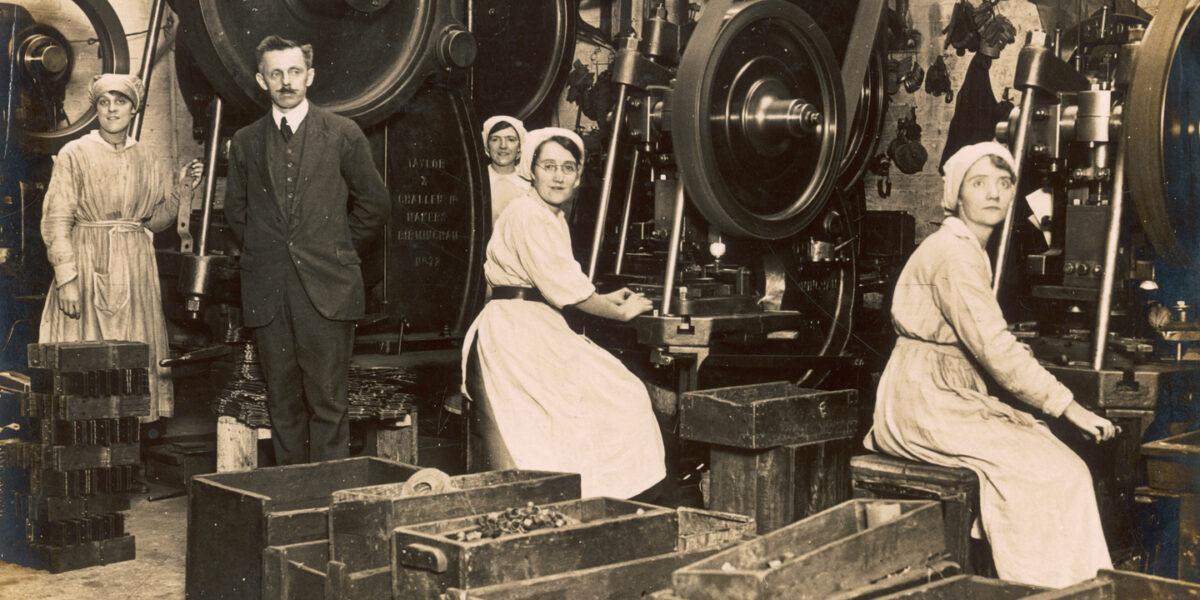

1907 : le droit pour les femmes mariées à disposer de leur salaire

Une idée qui n’allait pas de soi à l’époque ! La proposition est notamment portée par une sage-femme d’origine anglaise, Jeanne Schmahl, à travers son association féministe l’Avant-couturière, et par le député radical Léopold Goirand, qui dépose une première proposition de loi en 1894. Et c’est après plus de treize années de débats acharnées à l’Assemblée et dans l’opinion publique que la loi est finalement promulguée le 13 juillet 1907. Les femmes sont dorénavant autorisées à disposer librement de leur salaire lorsqu’elles sont mariées sous le régime de la communauté, qui concerne 95% des couples. Dans les faits, les banquiers continueront, pendant de nombreuses années, à exiger une autorisation de leur mari de la part des épouses qui souhaitent profiter du gain de leur travail. Mais, d’un point de vue légal, c’est un pas de géant qui casse le contrôle absolu du mari sur les revenus du ménage.

1909 : adoption du congé maternité

Le 17 novembre 1909, la loi Engerand accorde aux femmes un congé maternité facultatif de huit semaines consécutives dans la période qui précède et suit l’accouchement. Ce congé n’est pas rémunéré, mais l’absence des femmes à la suite d’un accouchement ne peut plus être une cause de rupture par l’employeur. L’année suivante, les institutrices sont les premières à obtenir un congé maternité rémunéré avant sa généralisation à toutes les fonctionnaires, dix ans plus tard, en 1929. Le congé maternité rémunéré pour toutes ne sera instauré que bien plus tard, en … 1970 !

1946 : fin du salaire féminin

Le préambule de la Constitution de la IVe République inscrit pour la première fois l’égalité en droits des femmes et des hommes dans tous les domaines. En conséquence, la notion de salaire féminin est abrogée par un arrêté en juillet de la même année. Jusque-là, les salariées percevaient systématiquement un salaire inférieur, de l’ordre de 50%, à celui de leurs homologues masculins. En effet, le salaire d’une femme était considéré comme du salaire d’appoint ou servant à couvrir ses propres besoins quand celui d’un homme était censé couvrir ceux de toute la famille. A partir de 1946 : à travail égal, salaire égal.

1965 : autonomie financière et liberté de travailler

Alors que les Françaises ont obtenu le droit de vote vingt ans plus tôt, elles ne peuvent toujours pas travailler sans l’accord de leur mari ou ouvrir un compte en banque à leur nom au tournant des années soixante. A l’été 1965, la réforme des régimes matrimoniaux, portée par le ministre Jean Foyer, met fin à ce système et fait souffler un vent de liberté dans la vie des Françaises, qui peuvent désormais travailler et mettre de l’argent de côté comme bon leur semble.

1972 : loi sur l’égalité salariale

Le 22 décembre 1972, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est inscrite dans le Code du travail. C’est la première fois que l’égalité de rémunération entre les sexes est clairement définie dans la loi comme une obligation pour les employeurs.

1975 : interdiction de la discrimination à l’embauche

La loi du 11 juillet 1975 interdit aux employeurs de rédiger des offres d’emploi spécifiquement réservées aux femmes ou hommes, mais aussi de licencier ou de refuser une embauche pour des raisons liées au sexe ou à la situation familiale, sauf « motif légitime ».

1983 : l’égalité professionnelle comme principe

La loi Yvette Roudy de 1983, ministre des Droits de la Femme, transpose une directive européenne de 1976, qui vise à passer d’une égalité formelle à une égalité réelle. La loi Roudy réaffirme ainsi le principe d’égalité de traitement entre femmes et hommes dans tous les domaines professionnels, du recrutement à la promotion en passant par la rémunération ou encore la formation. La loi supprime également tout « motif légitime » à une éventuelle discrimination.

1986 : féminisation des noms de métiers

Le Premier ministre socialiste de l’époque, Laurent Fabius, transmet, le 11 mars, une circulaire gouvernementale qui enjoint à féminiser les noms de métiers, fonctions et titres dans tous les textes et documents officiels et administratifs. Il suit en cela les recommandations de la commission chargée de la féminisation des noms de métiers et de fonctions menée par Yvette Roudy depuis 1984. Après s’être longuement opposé au caractère systématique de la féminisation des noms de métiers, y voyant un contresens linguistique, l’Académie française se résout finalement à entériner son principe en 2019.

Ecriture inclusive : comment l’OTAN l’utilise dans ses offres d’emploi

1992 : le harcèlement sexuel dans le Code du travail

La loi du 2 novembre relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail inscrit la notion de harcèlement sexuel dans le Code du travail. Non seulement aucune femme ne peut plus être sanctionnée pour avoir subi ou refusé ce type de harcèlement, mais ses auteurs sont désormais passibles de sanctions.

1995 : création de l’observatoire de la parité

Rattaché au Premier ministre, cet observatoire crée en octobre 1995 est l’ancêtre du Haut conseil à l‘égalité entre les femmes et les hommes (2013).

2006 : renforcement de la loi pour l’égalité salariale

La loi du 23 mars 2006 renforce le corpus législatif de 1972 et impose notamment aux entreprises et aux branches professionnelles des négociations visant à supprimer les inégalités salariales dans un délai de cinq ans. Elle appuie également sur l’accès des jeunes filles à la formation et renforce le congé maternité pour permettre aux femmes de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle renforce le congé maternité et impose une meilleure représentation des femmes dans les conseils d’administration.

2011 : 40% de femmes dans les conseils d’administration

La loi Coppé-Zimmerman stipule que la proportion de femmes ne peut être inférieure à 40 % dans les conseils d’administration des moyennes et grandes entreprises sous peine de sanctions financières.

2021 : 40% de femmes dans les instances dirigeantes

Adoptée en décembre 2021, la loi Rixain impose, quant à elle, un quota de 40% de femmes dans les Comex et Codir des entreprises de plus de 1000 salariés d’ici à 2030. Ces dernières sont dorénavant obligées de publier leurs écarts de représentation entre femmes et hommes parmi leurs cadres dirigeants et instances dirigeantes chaque année.

2059 : année de l’égalité salariale ?

Selon certains calculs, si les progrès salariaux des femmes poursuivaient le même rythme qu’entre 1960 et 2001, l’égalité salariale pleine et entière dans le monde serait atteinte en 2059. Néanmoins, au vu de la stagnation constatée depuis 2001, l’American Assocation of University Women avance plutôt la date de 2152 quand le Forum économique mondial évoque, pour sa part, la date de 2186.

Crédits photo : Archivist/stock.adobe

- X

Sur la même thématique

Préparez-vous à

décrocher votre job !

155 000

CV lus en moyenne chaque jour, soyez le prochain à être vu !

soyez visible auprès des recruteurs

901 726

offres en ce moment, on vous envoie celles qui collent ?

soyez alerté rapidement

Toutes les offres d’emploi

- Paris

- Lyon

- Toulouse

- Marseille

- Nantes

- Bordeaux

- Strasbourg

- Rennes

- Lille

- Montpellier

- Nice

- Aix-en-Provence

- Dijon

- Grenoble

- Reims

- Annecy

- Angers

- Nanterre

- Metz

- Tours

- Accueil

- Média de l'emploi

- Être bien au travail

- Droits des femmes et égalité salariale : les dates clés dans l'Histoire

{{title}}

{{message}}

{{linkLabel}}