Ermite de jardin, pleureuse, garçon de fessée… 7 métiers hallucinants disparus au cours de l'histoire

Découvrez 7 métiers insolites qui ont disparu au fil des siècles.

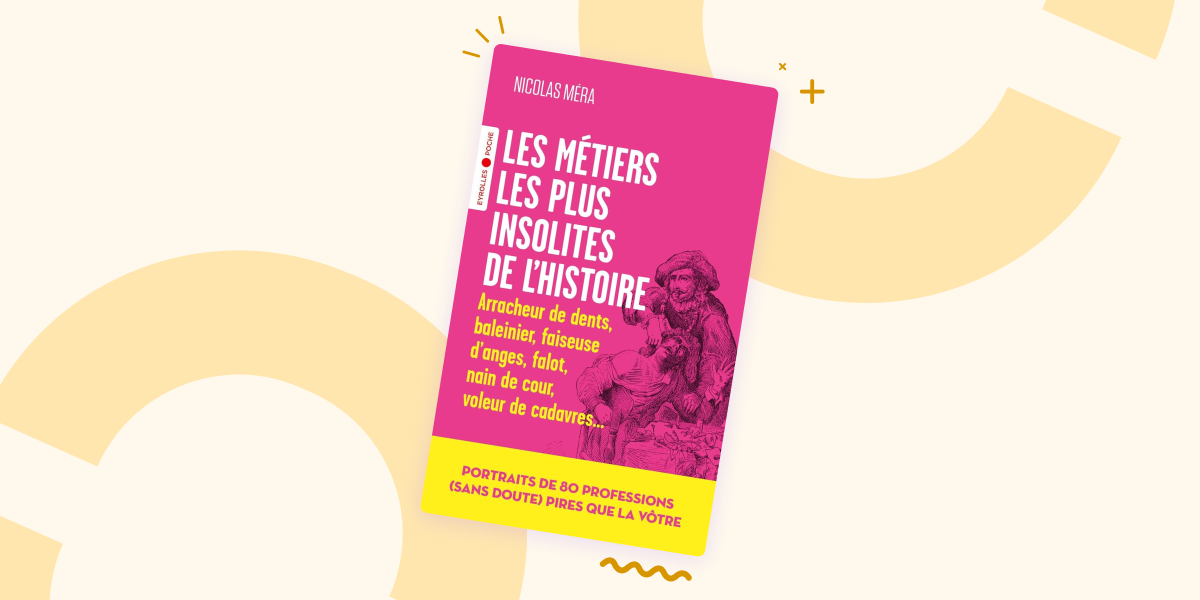

Saviez-vous qu'il y a 200 ans, une personne était chargée de réveiller tous les ouvriers d'une ville chaque matin ? Que le rôle de Sam, le conducteur désigné qui veille sur vous après une soirée, existait déjà au 19e siècle ? Depuis l'Antiquité, des milliers de métiers se sont succédés à travers les âges. Des plus extravagants aux plus ingrats, explorons ensemble 7 métiers insolites qui ont été oubliés. Une sélection tirée d'un ouvrage récemment publié par Nicolas Méra aux Editions Eyrolles, Les métiers les plus insolites de l'Histoire.

1. L'ange gardien

L'ange gardien : celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ! Oui… Sam, le conducteur désigné, existait déjà au 19e siècle. L'ange gardien incarnait la bienveillance et était chargé de la surveillance des personnes alcoolisées. À l'origine recrutés par les marchands de vins de Paris, ces âmes charitables avaient pour mission d'accompagner les individus en état d'ébriété de la taverne jusqu'à chez eux, et même parfois de les coucher. Il fallait aussi les protéger des fameux « voleurs au poivrier » : des pillards qui profitaient de l'ivresse d'un individu pour le voler plus facilement. L'ange gardien espérait par la suite une petite compensation pour ses services rendus, mais il n'était pas toujours entendu.

2. L'ermite décoratif ou de jardin

À la fin du 18e siècle, fini les jardins majestueux aux ornements complexes : une nouvelle esthétique plus fantasque et naturelle s'impose. Le jardin devient un lieu plus fidèle aux résidents, loin des regards de la société, qui abrite des cabanes, des ponts, des grottes et d'autres édifices étonnants. Et quoi de plus agréable pour un propriétaire que d'occuper un jardin animé et vivant ? C'est précisément dans ce contexte que l'ermite décoratif entre en scène. Barbe, cheveux longs, hygiène douteuse… Lors de dîners d'exceptions, il ravit les invités de marque par sa présence et n'hésite pas à leur conter une poésie pour les divertir. À l'époque, les propriétaires croulent sous les demandes puisqu'un toit, de la nourriture, de l'eau, des vêtements et surtout de l'argent sont fournis à celui qui deviendra leur ermite de jardin.

3. Le garçon de fessée

Au Moyen Âge, les punitions corporelles étaient perçues comme un bon moyen d'apprentissage scolaire pour l'enfant. Mais s’il s’agissait d’un prince ou d’un souverain, seul le Roi avait le pouvoir de le punir. Lorsque celui-ci n'était pas présent, une solution terrible permettait quand même de corriger l'enfant sans le toucher : le garçon de fessée. Proche du réprimé, ce bouc émissaire était chargé de subir les coups à la place de celui-ci. Pour les professeurs de l'époque, cette pratique permettait d'inculquer plus profondément les valeurs morales à l'héritier du trône.

4. Le réveilleur

Le réveilleur est l'ancêtre du réveil à une différence près : c'est un être humain. Comment être à l'heure au travail sans réveil ? Le réveilleur ou knocker-up s'est distingué vers la fin du 18e siècle dans les îles britanniques. Chaque matin, il était chargé de réveiller les travailleurs aux horaires convenus en amont : coups aux portes, tige en bambou pour taper aux fenêtres, sarbacane à pois, sifflet… Le réveilleur ne manquait pas d'ingéniosité ! Malgré la concurrence des réveils électriques, ce métier a tout de même résisté jusqu'en 1970.

5. Le nain de cour

Un simple effet de mode. Du 16e au 18e siècle, les nains de cour ont été utilisés comme des objets de divertissement au sein de nombreux royaumes. Ils étaient offerts en cadeau entre souverains en guise d'amitié et de respect. Même si ces nobles subvenaient aux besoins vitaux du nain de cour, il subissait quotidiennement les moqueries et les mises en scène qu'on lui imposait. Il était déshumanisé tel une poupée ou un pantin que l'on agite comme on le désire. En 1644, le nain « Lord Minimus » de Charles Ier d'Angleterre tua un homme qui se moquait de lui. Il fut expulsé et mourut capturé par des pirates quelque temps après. Cette pratique disparut au 18e siècle, mais hélas, fût vite remplacée par des divertissements en foire ou en cirque jusqu'à la seconde moitié du 20e siècle. Difficile à croire que des actes aussi cruels aient existé mais, le souvenir de ces événements nous aidera peut-être à ne pas retomber dans nos travers.

6. La pleureuse et le muet funèbre

Durant l'Antiquité, les obsèques étaient le théâtre de manifestations intenses du deuil et du chagrin. Les pleureuses professionnelles étaient embauchées dans le cortège funéraire pour fondre en larmes sur la dépouille et complimenter le défunt. L'une des pleureuses donnait le rythme des sanglots et ses camarades l'accompagnaient dans sa lamentation, dans une mise en scène à la fois bruyante et intense émotionnellement. Le disparu s'en allait, couvert de louanges et profondément estimé par cette cérémonie grandiose. Certains aristocrates romains organisaient même des combats entre des « pleureuses à gages » pour honorer leur proche. Les autorités devaient alors intervenir pour redonner de la solennité au deuil. Au 6e siècle avant J-C, la législation a interdit aux pleureuses de continuer à exercer lors des funérailles. Peu à peu, cette profession disparut des coutumes.

Quelques siècles plus tard, dans les années 1850, un métier similaire à celui de pleureuse est apparu : le muet funèbre. Mais les temps ont changé et les cérémonies funèbres sont devenues, à l'inverse de l'Antiquité, des rites discrets et effacés. Vêtu de noir et coiffé d'un chapeau haut-de-forme, le muet funèbre se postait à l'entrée de la maison en deuil et accompagnait le corbillard sans dire un mot, en affichant un visage triste et abattu. Cette pratique s'est estompée vers la fin de la Première Guerre mondiale.

7. Le voleur de cadavres ou le résurrectionniste

Les voleurs de cadavres s'aventuraient, pelle à la main, dans l'obscurité du cimetière avec la volonté de mettre la main sur des petits trésors. Ossements, bijoux, cheveux, armes… Ce qui est précieux est systématiquement pillé, parfois les corps eux-mêmes, pour marchander avec les chirurgiens. Au 18e siècle, cette marchandisation s’amplifie. La qualité des dépouilles est alors évaluée minutieusement. Des échanges commerciaux s'opèrent même entre les familles des défunts et les voleurs de cadavres dans la discrétion la plus totale.

Entre les 18e et 19e siècles, on les appelait les résurrectionnistes en Grande-Bretagne. Mais pourquoi cette appellation ? Simplement parce que l'on considérait qu'ils offraient une seconde vie au corps en le vendant aux chirurgiens. Ce trafic illégal est remonté aux oreilles du grand public et la protection des cercueils a été renforcée : cadenas, gardes du corps, barreaux de fer, etc. Certaines lois gouvernementales britanniques ont mis en péril le commerce des voleurs de cadavres et des résurrectionnistes, et le trafic a pris fin au cours du 19e siècle.

- X

Sur la même thématique

Préparez-vous à

décrocher votre job !

155 000

CV lus en moyenne chaque jour, soyez le prochain à être vu !

soyez visible auprès des recruteurs

911 627

offres en ce moment, on vous envoie celles qui collent ?

soyez alerté rapidement

Toutes les offres d’emploi

- Paris

- Lyon

- Toulouse

- Marseille

- Nantes

- Bordeaux

- Rennes

- Strasbourg

- Lille

- Nice

- Montpellier

- Aix-en-Provence

- Dijon

- Grenoble

- Reims

- Angers

- Annecy

- Tours

- Rouen

- Metz

- Accueil

- Média de l'emploi

- Suivre l'actu de l'emploi

- Ermite de jardin, pleureuse, garçon de fessée… 7 métiers hallucinants disparus au cours de l'histoire

{{title}}

{{message}}

{{linkLabel}}